廣池千九郎の三方よし

昭和4年(1929年)3月16日。

山口県を走る山陽本線の戸田(へた)駅と富海(とのみ)駅間で列車が脱線・転覆する事故が発生しました。

その影響で、戸田駅では富海方面へ向かう特急列車が立ち往生していました。

この列車に乗っていた廣池千九郎(ひろいけ ちくろう)と随行者2人は、午後7時までに戸田駅の先にある三田尻(みたじり)へ行く必要がありました。

時間が刻々と迫る中、列車を諦めて駅を出た廣池一行は、駅前に残っていたたった一台のタクシーを見つけます。

随行者の一人がタクシーの運転手と交渉し、およそ15km先の三田尻まで20円で乗車する契約を交わしました。

タクシーに乗り込んで出発しようとしたその時、会社員風の男性と女学生風の女性が駆け寄って来ました。

仕事で重要な任務があるという男性と、親が危篤だという女性。

先を急ぐ二人は、同乗させてほしい、と希望してきたのです。

随行者は即座に「よろしい、乗っていきなさい」と伝えました。

すると、それまで黙っていた廣池が「ちょっとお待ちなさい」と口を挟みました。

「私たちは3人で20円という契約をしたのです。今、あなたたちが加わればそれだけ重みがかかってガソリンが余計に要るでしょう。それにタイヤもいたむでしょう。あなたたちを同乗させることには、少しも差し支えないないが、それでは運転手さんは契約と違うから、不愉快な思いをしなければならない」

続けて廣池は次のように提案しました。

「わたしたちも5円ずつ出しますから、あなたたちも一人5円ずつ出すことにしませんか。そうすれば、気兼ねなく乗ってゆかれるし、運転手さんにも多く払うことができる。私たちも窮屈な思いをしなければならないが、5円だけ安く行けるようになる。これで、三方どちらも、よいことになるでしょう」

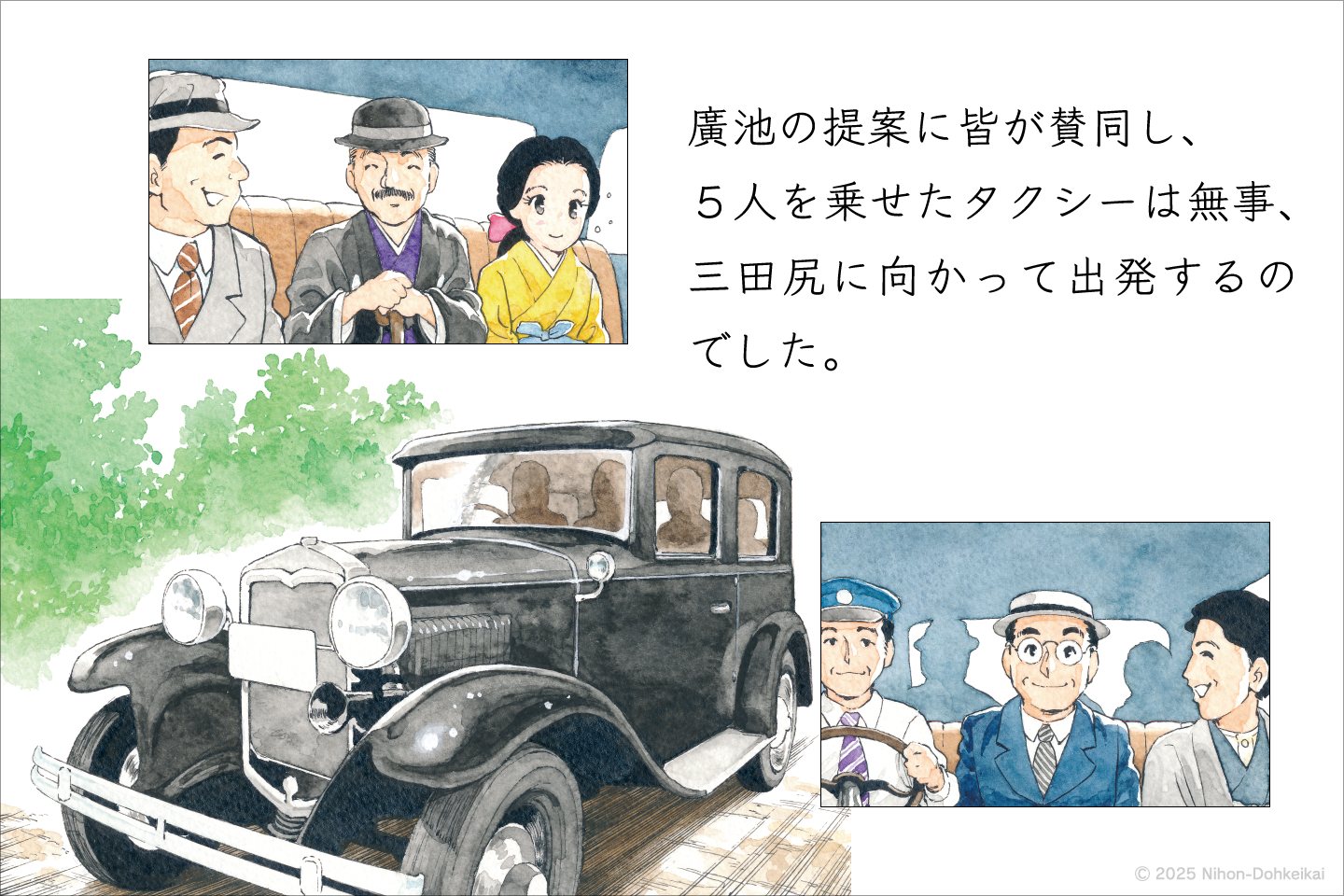

廣池の提案に皆が賛同し、5人を乗せたタクシーは無事、三田尻に向かって出発するのでした。

自分たちと同乗を求めた二人だけでなく、運転手の損益まで配慮し、皆に利益をもたらした廣池の判断はまさに「三方よし」の実践と言えるでしょう。

会社経営においても、常に第三者の存在を意識し、三方に利益をもたらす「三方よしの経営」が、【永続する企業の創造】に必要不可欠なのです。